「シングルマザーの資格・スキル取得を応援してくれる制度がある」

ですが、実際に申請しようとすると思っていた以上に手続きは複雑で、まさかの「面談で否認された」という経験もしました。

もうダメかと思った。

この記事では、そんな高等職業訓練促進給付金を無事に受給するまでについて紹介していきます。

- リアルな申請の流れ

- 面談に落ちない解答例まとめ

- 給付金がもらえない理由まとめ

高等職業訓練練促進給付金とは?

ここからは、高等職業訓練促進給付金について基本情報を紹介していきます。

すでに知っているママは、

次の項目へジャンプしてね!

- 制度の内容

- 給付対象になる人

- 給付対象の資格・講座

高等職業訓練促進給付金ってどんな制度?

まずは簡単に高等職業訓練促進給付金について紹介していきます。

母子・父子家庭のママ・パパを対象に、資格取得・スキルアップを応援してくれる制度です。

収入アップのために

資格を取りたい!

そう思っても、学校に通おうと思うと働く時間を減らさなければなりません。

そうすると、収入も減ってしまい生活が苦しくなることになります。

そんな時に

この制度が役に立つ!

この時に生活費の負担を軽くするための給付金が受け取れる制度が高等職業訓練促進給付金なんです。

どんな人が給付の対象になるの?

実は、高等職業訓練促進給付金の対象となる人は限られているんです。

高等職業訓練促進給付金を

活用してみようかな?

と悩んでいるママ・パパはまず、自分が対象となるのかをチェックしてみましょう!

- 児童扶養手当を受給している

- または、同等の所得水準にあること

- 養成機関で6か月以上のカリキュラム

- 資格取得が見込まれること

- 仕事または育児と修業の両立が困難であること(重要)

こちらの項目を全てクリアした方が対象となります。

もっと詳しく知りたい方は、こども家庭庁のホームページをチェックしてみてくださいね。

どんな資格が対象になるの?

どんな資格が対象なの?

就職の際に有利となる資格(※2)で、養成機関において6月以上修業するもの

こども家庭庁公式ホームページより引用

(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格や、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等の民間資格

※2 教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)など

ここから確認ができることは、

「就職の際に有利となる資格=教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)など」

が対象となる資格であるということ。

つまりどういうこと?

対象となる資格一覧はこちらから確認することができるんです!

また、ハローワークで一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合に「高等職業訓練促進給付金」の対象となるのは、情報関係の資格や講座に限られているので注意しましょう。

高等職業訓練促進給付金|面談前にしておくこと

先ほど紹介したように、高等職業訓練促進給付金は誰でも簡単に受け取れるというわけではないのが正直なところ。

各自治体で面談をして高等職業訓練促進給付金の対象となるかをチェックしてもらう必要があるのです。

ただ、この審査が厳しくて申請前に諦めてしまうママも多いそうです。

そんなことにならないようにしっかりと事前に準備をしておくと良いでしょう。

とっても支えになる制度なので

ぜひ活用してほしい!

- 面談に落ちる可能性もある

- 給付対象なのかをチェック

- 学校を選ぶ

- 併用できる給付金をチェック

- 申請方法を紹介

一度否認|私の実体験を紹介

まず私は一度、高等職業訓練促進給付金の申請を否認されてしまいました。

面談で、落ちてしまいました。

連日の夜泣きによる寝不足も相まって、いっぱいいっぱい。ショックすぎて、市役所で泣きました(恥)

それでも高等職業訓練促進給付金の制度は、最後の希望だったので「絶対に活用したい!」それからは、諦めずに状況を変えてみたんです。

どうして否認されたの?

そんな経験もまとめているので、これから高等職業訓練促進給付金を活用するママ・パパはぜひ参考にしてくださいね。

高等職業訓練促進給付金をもらえるのか確認

まず初めに、高等職業訓練促進給付金は「自分が対象になるのか?」をチェックしておく必要があります。

私も給付の対象なの?

私の住む地域のホームページには「高等職業訓練促進給付金について」簡単な説明があったものの、

正直それだけでは自分が給付の対象となるのかわかりませんでした。

そこで思い切って、ITスクールのオンラインカウンセリングに申し込んでみたんです。

オンラインカウンセリングを受けて分かったこと

- 高等職業訓練促進給付金の詳しい内容

- 自分が対象となること

- 他の給付金も受け取れること

このオンラインカウンセリングを受けたことで、

シングルマザーの私が知らないともったいない情報もたくさん教えてもらうことができました。

私も対象になるのか知りたい!

そんな方は、まずはスマホからインターネットアカデミーの無料オンラインカウンセリングで確認してみましょう。

少し緊張しましたが、親身になってお話を聞いてくれるのでとってもおすすめです。

\ 今すぐチェックする! /

学校の選び方

どうやって学校を決めたの?

- 通学ではなくオンラインで学びたい

- 将来は在宅で働きたい

- 高等職業訓練促進給付金の給付対象となる講座

これらの条件を満たした学校を選びました。

私が実際に目指すのは、ITスキル(WEBデザイナーなど)を身につけることなので

ITスクールの無料カウンセリングをいくつか受けてみたんです。

ここがいい!

先程あげた条件をしっかりと満たして、さらに就職についてもサポートを受けられるITスクールを選びました。

実際に通っているITスクールについて、詳しく知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてくださいね。

入学の手続き前に確認したこと

入学の手続きをするのは、初めて!

- 入学後の流れ

- 入学金の準備

- 対象となる給付金制度の全てを確認

一番気を付けていただきたいのは、受講開始日と給付金申請のタイミングのズレです。

給付金は、面談後に申請が通ってからの期間しか給付の対象にならないんです。

つまり、高等職業訓練促進給付金の申請前に入学手続きをしてしまうと、

収入は減るのに申請前の期間は給付金がもらえないということになりかねません。

審査に通らなかった

なんてことになる可能性もあるので、必ず高等職業訓練促進給付金の申請を先に行いましょう。

心配な方は、市の担当者とスクールの担当者に

「手続きと入学をするタイミング」をそれぞれ確認することがとても大切です。

併用できる自立支援教育訓練給付金

そしてもう一つ重要なのが「ひとり親が活用できる給付金は、一つだけではない」ということでした。

シングルマザーの私が併用している、もう一つの給付金は「自立支援教育訓練給付金」という制度です。

こちらも事前申請が必須!

この自立支援教育訓練給付金は事前申請が必要なので申請漏れがないよう、しっかりと確認しておきましょう。

事前申請の流れや実際の申請方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

市役所の問い合わせ方は?

実際に私が、高等職業訓練促進給付金の申請をするために市役所に問い合わせた方法を紹介していきます。

はい。

〇〇市役所のこども課です。

「高等職業訓練促進給付金」の申請をしたいので、

面談の日程調整をお願い致します。

かしこまりました。

11月11日でお願い致します。

入学予定の学校のカリキュラムが

わかるもの(パンフレット)をお持ちください。

とここまではスムーズに、面談の日程を決めることができると思います。

ここだけは気をつけて!|面談で落ちない解答例

否認が怖い!どんなことを聞かれるの?

私は、面談の中で行われる質問への返答を準備しておかなかったことが原因で「否認」されてしまいました。

皆さんには、そんな経験をしてほしくない!

ので、ここからは面談で実際に聞かれたこと+解答例を紹介していきます。

一番重要|仕事と勉強の両立が困難なのか?

まず一つ目は、現在の働き方や給与の状況から仕事と勉強の両立が困難なのか?を確認されました。

フルタイム勤務のまま、

給付金を受け取って授業料に充てたい

と回答をしたところ、両立が困難という部分に対しては「該当しない」とのことで否認をされました。

- 勤務時間や勤務日数を減らす

- 仕事を辞める など

重要なのは、資格取得のために受講をすると収入が減ってしまうということ。

給付の対象となる条件をしっかり理解していないと、私のようなことになってしまうので注意です。

資格取得後の仕事はどうするの?

そして、二つ目は資格を取得した後のことです。

その後、「キャリアアップのために転職をするのか?」ということが確認されます。

在宅ワークへの

転職を考えています。

この回答は、問題なかったようです。

- 「副業のため」と答えるのはNGの可能性がある

- 「転職」や「キャリアアップ」と回答すると◎

通学はするの?オンライン授業のみ?

三つ目のポイントは、「通学をするのかどうか?」ということでした。

はい。週に1回は通学をしたいです。

この回答も、問題なかったようです。

保育園に預けるためには、通学する意思があった方がいいよな…。

と感じていたので、同じように子供を保育園に預けて受講を考えているママは

- オンライン授業のみではなく、通学も視野に入れている

などの回答にしておくと安心です。

2回目の面談|再申請が可能

前回の面談から1ヶ月半後、フルタイムでの勤務に限界を感じていた頃です。

自分なりに働き方を検討(時短勤務に変更)した上で、再申請のためにもう一度面談をしました。

ここで気をつけたことは、たった一つです。

学校で学ぶために給与が減る状況をしっかり説明すること。つまり、

勉強時間確保のために、

勤務時間を減らすことにしました。

こう伝えると、あっさり面談が終了し申請書の記入に進んでいきました。

最初からこうすればよかった!

皆さんも、面談準備をしっかりとしておくとよりスムーズに給付金の手続きを行うことができます。

面談時の書類記入

これらを記入して、あとは審査結果が後日郵送で届くとのことでこの日は帰宅しました。

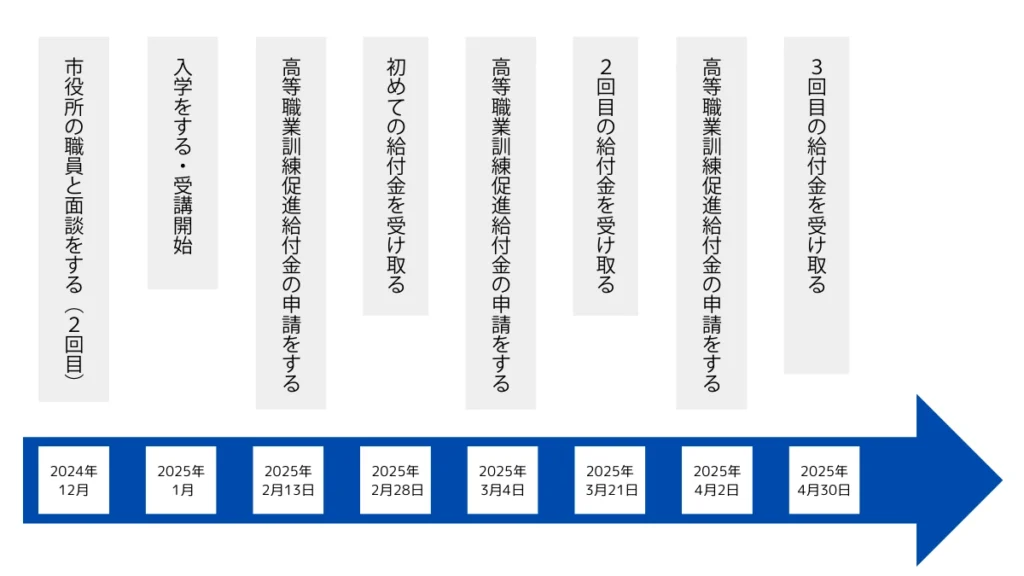

入学手続きと申請書の提出

そして高等職業訓練促進給付金を申請した後にすることは、

無事に、審査を通過したと

郵便が届きました。

とスクールに連絡をします。

そこから、いよいよ入学手続きを進めていきます。

ここまでを終えると、在学証明書を発行することが可能になりました。

続けて「市役所で高等職業訓練促進給付金の手続き」をしていきます。

また、在学証明書意外にも、入学したことが証明できるものであれば◎とのことでした。

そして何とか無事に申請を終えました!

給付金は、いつ支給されたの?

このように、申請→振込までのサイクルは月ごとに行われます。

ですので継続して給付を受けるには、毎月の申請を忘れないことが大切です。

支給されたお金の使い道とタイミング

支給された給付金は、毎月の生活費の補填(家賃・食費・保育料など)に使っています。

おかげで勉強に集中できているよ!

今のところ「高等職業訓練促進給付金の振込日」は、20日または月末です。

予定通りに給付金が振り込まれるだけで、気持ちの安定に繋がっていくのを強く感じました。

もっとリアルな支給日について知りたいママは、こちらの記事で詳しく解説しています。

わかりやすくまとめてあるので、是非チェックしてみてくださいね!

高等職業訓練促進給付金がもらえない理由|まとめ

ここでは私が体験した中で感じた、高等職業訓練促進給付金がもらえない理由をまとめてみました。

是非参考にしてみてください!

高等職業訓練促進給付金がもらえない理由

私の場合、一番下の「条件を満たしていない」ところが該当していたようです。

| 原因 | 理由 |

| 住民票が実家になっている | 実際はひとり親でも、住民票が実家などと同一になっていると所得が家族と合算されてしまうケースがあります。 |

| 前年の収入が基準を超えている | 前年度の所得に基づいて審査されるため、収入条件を満たしていないと対象外になる可能性も。 |

| すでに同様の支援を受けている | 高等職業訓練促進給付金は、一度しか利用できません。 |

| 申請期間を過ぎてしまった | 受講期間が短いと、気づいたときには対象期間外ということもあります。 |

| 提出書類の不備 | 必要書類が揃っていないと審査が通らないことも。 |

| 条件を満たしていない (要注意) | 資格取得のために勉強をしても、生活に支障がないとみなされる場合、審査に通らないことも。 |

やっぱりダメなのかな?

と不安だった私が、無事に給付を受けられるようになったのも諦めずに再申請に取り組んだおかげだと思っています。

私のように高等職業訓練促進給付金がもらえない理由を解決する方法もいくつかあるので、諦める前にこちらの記事を参考にしてみてください。

最後に|それでも対象にならない時には

それでも、高等職業訓練促進給付金の対象に当てはまらなかったママへ。

こちらの記事では、ひとり親が対象となる自立支援教育訓練給付金について紹介をしています。

ポイントは、教育訓練給付金と併用することができること。

実際に私が面談に落ちた時も市役所の方から案内を受けた制度なんです。

高等職業訓練促進給付金|もっと詳しく知りたいママへ

それでは最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※この記事の内容は執筆時点の情報をもとにしています。最新の情報はこども家庭庁公式ホームページなどでご確認ください。